日本語の受身形についてマジメに学習する

はじめに

わざわざこんなページを作った理由は「日本人はダイレクトな言い方を控えるために受身形を多用する」という、またまた変な説明文を載せてるページを見つけてしまったからだ。

結論から言うと、受身形にそんな婉曲を表す用法は無い。文章の組み立て方として「受動態」という形がある、ただそれだけの話だ。

受身形というのは、主語と目的語を入れ替えるとただの能動文になる。たとえば「おカネが泥棒に盗まれた」と「泥棒がおカネを盗んだ」は、焦点の当て方がちょっと違うだけで、意味は全く同じになる。

そのため言語によっては簡略化のために、あえて受身形を使わずただの能動文で表すのが習慣化してる場合もある。

日韓比較でよくこういう話が出て来るらしいんだけど、たとえば責任の所在をどっちに求める傾向が強いとか、そういう余計なニュアンスの違いなんか発生しない。「泥棒が入った」でも「泥棒に入られた」でも、悪いのは泥棒に決まってるんだから。

日本語の受身形はどのように使われているか

どちらかというと、日本語は確かに受身形をよく使う側の言語だ。

日本語では、被害を受けたという事を表すためにわざわざ受身形「〜areru」を使う。しかし、ほとんどの場合は形ばかりの受身形で、本当にただの文章の作り方の問題でしかない。

たとえば小説だったら登場人物の視点切り替えをおこなっているわけなので、日本人の性格がどうだとか訳分からん話は全部忘れてもらって、文章をきちんと論理的に読み解くことを意識しよう。

受身形の例

- 犬が 猫に 餌を 食べられた。

- 「犬の餌が猫に食べられた」なら単なる無生物主語だが、この文章では「餌を」になっている。

- 3つの補語を持つ受身文を作れるって事だね。教科書ではこの「が」「に」「を」を用いた文型をきちんと扱う必要がある。

- 猫に 噛まれた。

- 壁に 落書きをされた。

- 被害を表す表現、その2

- 落書きをした人物は登場しないので「誰に」を明示する必要はない

- 先生に 褒められた。

- 利益を受ける時にも受身形を使うことがある。受身形を多用するのは英語も同じなので、英語と似た感覚でいい

- 質問した側を「Q」で表し、 質問された側を「A」で表す。

- 先生に 呼ばれたから ちょっと行ってくる。

- 「先生が呼んでるから」と言っても同じ意味になる。事実を述べているだけなので、ニュアンスの違いはほとんど無い。

- 恋人に 話し掛けられた。

- 主役に 選ばれた。

- 友達に 遊びに 誘われた。

- 「友達に」は受身文の行為者を示す。「遊びに」は受身の構文とは関係なく、格助詞「に」の用法のひとつで「遊び目的」という意味を表す。

- 他にも「友達から遊びに誘われた」「友達に遊ぼうって誘われた」など、いろいろと文章を組み立てる方法がある

- パーティーが 開かれた。

- 卒業生から プレゼントが 贈られた。

- この場合、もしも「卒業生に贈られた」と言うと「卒業生が贈った」か「卒業生へ贈った」か、方向を示す格助詞「に」との間で曖昧化してしまう。このような場合は代わりに「から」を用いることも可能だ。

- 皆から 信頼されている。

- 普通に受身形の構文で「皆に信頼されている」と言ってもいい

- 本が 床に 投げ捨てられている。

- 「本」がそのような状態になっていると言いたいだけなので、投げ捨てた人が誰なのかは、どうでもいい

- 先生に 言われて、今日の授業の復習を している。

- 「先生の指示のもとに」という意味で受身形を使っている、ただそれだけの表現。

- この文章に「主体性が無い」と論じるのは、受身形とは何の関係もない、ただのあなたの感想である。

- 捨て猫たちが 保護猫カフェで 育てられている。

- 「そのような対応を受けている所だ」という意味の文章。状況説明をしているだけなので、それ以上余計なニュアンスは特にない。

- バスに 置いて行かれて、駅まで 歩かされた。

- 被害を表す表現、その3

- 「歩く」の使役形は「歩かせる」が普通だけど「歩かす」という形もある。この「歩かす」をさらに受身形にした使役受身「歩かされる」という形も時々出て来る。

- 「歩かせる」を受身形にした使役受身「歩かせられる」という形もある。

- 赤ちゃんが 布団の上で 歩かされている。

- 「赤ちゃんを布団の上で歩かせている」の「赤ちゃん」に焦点を当てた文章。

- 単に事実を述べているだけで、良し悪しは関係ない。

- 重たい荷物を 持たされて 疲れた。

- 途中でお腹が空かないように 弁当を 持たされた。

- 「弁当を持たせた」の主語を切り替えた文章。弁当をもらった人の側の視点で述べる。

- 自分が悪い事をした みたいに 思われる。

- 完成には3ヶ月ほど掛かる と 思われます。

- 教科書では「自発」として説明される物で、不特定多数を行為者とした3人称的なニュアンスを与える。パターンはあまり多くない。

- 「言い方を控えるために…」って、これの事な気がするけど、かなりformalな表現なので日常会話として使う物ではない

- クレジットカードが 勝手に 使われた。

- この言い回しは 日常会話でも 使われる。

- 「この言い回し」について述べている文章で、3人称複数が「この言い回し」を使う。

いずれにしろ、主語を曖昧にするために受身形を使う…なんて事は全然ない。なぜかと言ったら、べつに受身形でも行為者と被行為者を示す方法がちゃんと有るから。

というか曖昧にしたいわけじゃなくて、そもそも情報として必要ないから示さないので、お作法として人称代名詞や人称語尾を持つ言語でも、情報として必要なければ主語や目的語の無い3人称の形になる。

まあ、このように日本語の「〜areru」は、純粋な受身を表す以外にもいろんな所で使ってるという事が分かる。

学習者としては「めっちゃたくさん使うなぁ」という感想は確かに出て来る。

しかし語学趣味の立場から見たら、どの言語にもクセの1つや2つあるから「まあそういうもんだろう」としか思わないんだけど、あまり難しい印象を与えない工夫ができたらいいなぁと考えている。

他の言語ではどうなっているか

ヨーロッパの言語を見て回ると「受動態」「中動態」という概念と出会うことがある。これは古代ギリシャ語に限らず、似たような概念はいろんな言語に存在していると思う。このような言葉が生じるのは、そもそも世界は自分中心で動いてるわけじゃないからだ。日本人が主語をあまり言わない事について文句たれてる人は、ラテン系言語の再帰代名詞の使い方なんかも見てみるといい。

英語の受身形はまるきり形容詞と同じ感覚なので、そういう理由も少しあるのか日本語以上に使いまくる。

たとえば「〜だそうです」という伝聞表現として「I'm told 〜」という表現もよく使われるし「I'm interested」みたいな感情表現もことごとく受身形になる。ペルシア語も受身形はそんなに難しくないので、やはりよく使ってる印象がある。

韓国語の受身形は単語ごとに形が異なるので、それが学習者に難しがられる。ただし「受ける」「なる」という動詞を用いて汎用的に受身文を作る方法はある。

フィリピノ語はいろんな物を主語として立てる言語で、我々の感覚としては目的語で表すだろう物を、フィリピノ語では主語にする事がかなり多いらしい。まじめに語学をやる上で、人間を主語に立てるのが良いとか悪いとか、そういう価値観は捨てたほうがいい。そういう意味で、一度は触れてみるべき言語のひとつだ。

また、ギリシャ語で普通に「来る」と言いたい時は、文法上では受動態の形になった動詞を用いる。まあ、明らかに単なる文法上の決まり事として考えるしかないよね。深く考えても仕方がない。

タイ語や中国語の教科書に載ってる受身形は、基本的には被害を受ける時に使う物らしい(ということは、被害受身は日本語独特とか説明してる人は、なんだかおかしいね)。たとえば日本語の「ほめられる」をタイ語では「受ける」という動詞を用いて表現することになる。

ここでちょっと考えてみてほしい事がある。

「ひとつの言葉にたくさんの意味がある」から豊かな言語だと思うか。それとも「ひとつの意味を表す言葉がたくさんある」から豊かな言語だと思うか。

これは考えようによってはセコイ話で、どっちの見方をするかによって、自分の母語のほうが優れているかのように論じる事が出来てしまうのだ。

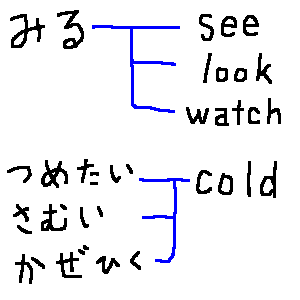

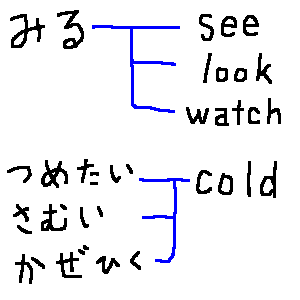

たとえば、英語だと "see" "look" "watch" と言う所を日本語だと "みる" と言う。英語だと "cold" と言う所を日本語だと "つめたい" "さむい" "かぜひく" と言う。

どっちの言語の方が豊かであるかと言われても、こうやって単語をひとつひとつ積み重ねて行けば「結局どっちもどっちだよね」という結論で終わる。

vocabularyを例に挙げながら言語比較するような話は、恣意的な議論に陥りがちなので、そこんところを気をつけてほしい。

文法構造と国民性を結びつけるような議論は、妄想が過ぎていると言うか、本当にくだらない。

よほど歴史に詳しい学者なら深掘りした研究が出来るかもしれないけど、少なくとも一般庶民は言葉の成り立ちなんか全然知らずに会話をしている。

なので、ふつうに語学をやる皆さんとしては、単なる決まり文句だと思って丸暗記しちゃってほしい。